館長日誌 - 館長のつぶやき過去の館長日誌(2022/10~2023/12)

2026年1月27日 パンダは去っても

日本で最後のパンダが上野動物園から中国に還りましたが、びわ湖には今年もパンダカモ(ミコアイサ)が還ってきました。場所は膳所城跡公園北側の漁港です。そばには同じように顔を白くしたカワウが羽を乾かしていました。こちらはパンダではなく恋の季節を迎えた婚姻色です。2月8日には、膳所まちづくり委員会としてヨシ帯の野鳥観察会を開催しますが、それまでいてくれることを願っています。

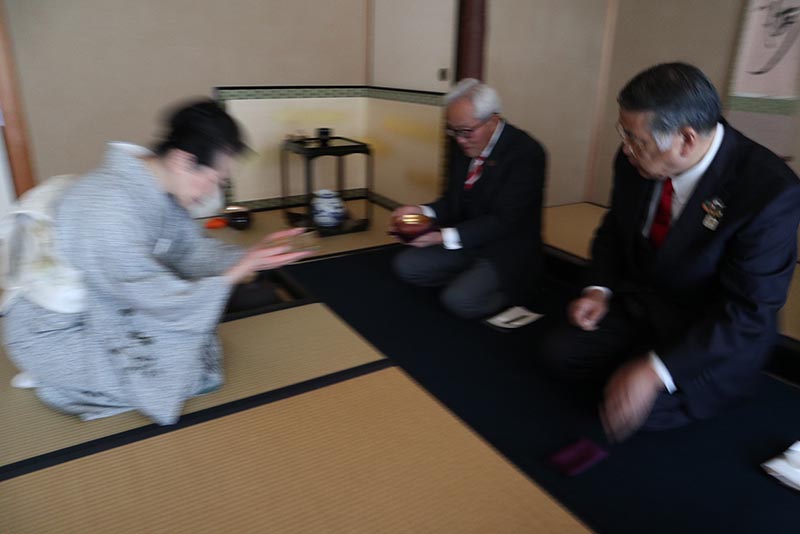

2026年1月19日 男たちの茶の湯教室

昨年の夏から、國松理事長や栢木前野洲市長などと月1回茶の湯教室を開催しています。私自身はお世辞にも上達したとは言えませんが、ほかの皆さんはいずれも形になってきました。今日は初釜の日。全員で濃茶薄茶点心まで笑いの絶えない初釜を堪能させていただきました。

昨年の夏から、國松理事長や栢木前野洲市長などと月1回茶の湯教室を開催しています。私自身はお世辞にも上達したとは言えませんが、ほかの皆さんはいずれも形になってきました。今日は初釜の日。全員で濃茶薄茶点心まで笑いの絶えない初釜を堪能させていただきました。「初釜に座して少年まばたける」 原田喬

2026年1月11日 膳所小の子どもたちはすばらしい

今年も、膳所小5.6年生の茶の湯教室を始めました。人の話は静かに聞く、お茶を飲むときは楽しそうに笑顔でいただく、私たちや仲間にリスペクトを忘れない、靴はそろえる、あいさつは大きな声で正しい姿勢でできる。なんてすばらしい子どもたちだと今年も感じた年の初めです。

2025年12月24日 今年もお世話になりました

和田神社には新年の絵馬が飾られ、膳所の神社では、迎春準備が氏子の皆さんにより行われました。ちなみに和田神社の絵馬は一年間飲んでいたビール缶を使った立体絵馬で、作者は、恥ずかしながら私です。今年もいろいろな出来事がありましたが、来年のウマの年がどうぞ皆様方にとりまして幸せ多い一年となりますことを心からお祈り申し上げます。

なお、当館は26日から新年1月9日まで休館させていただきます。また1月と2月21日までは土日祝日だけの開館となりますのでよろしくお願いいたします。

2025年11月28日 お茶会も終えて

11月24日、今年のお茶会も無事に終えることができました。お茶会が終わると12月末から来年の2月20日までは土日祝日のみの開館となります。1月には膳所小学校の児童200人の茶の湯教室や膳所学区と周辺学区の子どもたちを対象とした茶の湯教室も開催しますので、静かな中にもにぎやかな冬になりそうです。

11月24日、今年のお茶会も無事に終えることができました。お茶会が終わると12月末から来年の2月20日までは土日祝日のみの開館となります。1月には膳所小学校の児童200人の茶の湯教室や膳所学区と周辺学区の子どもたちを対象とした茶の湯教室も開催しますので、静かな中にもにぎやかな冬になりそうです。

2025年10月7日 雅楽と名月

10月6日に膳所焼美術館恒例のお月見会を開催しました。当日は月の出に合わせて和田神社奏和会の雅楽演奏を楽しんだ後、お食事とお酒をいただき風雅なひと時になりました。雅楽の演奏は太鼓や琴もありますが、今回は笙、竜笛、篳篥の三つの管楽器でよく知られた「越天楽」や勇ましい「陪臚」を聞かせていただきました。

2025年9月10日 奏和会

週末の夜になると、木下町の和田神社社務所からは、みやびな音楽が聞こえてきます。雅楽グループの奏和会が稽古している音が漏れてくるのです。奏和会は嶽山宮司が中心となって設立され、いまでは20人近くのメンバーになっています。和田神社での祭礼だけではなく市内各所で演奏会も行われるようになりました。

週末の夜になると、木下町の和田神社社務所からは、みやびな音楽が聞こえてきます。雅楽グループの奏和会が稽古している音が漏れてくるのです。奏和会は嶽山宮司が中心となって設立され、いまでは20人近くのメンバーになっています。和田神社での祭礼だけではなく市内各所で演奏会も行われるようになりました。10月6日(月)に美術館で開かれる「お月見会」でも月の出に併せてお庭で演奏をしていただくことになっています。

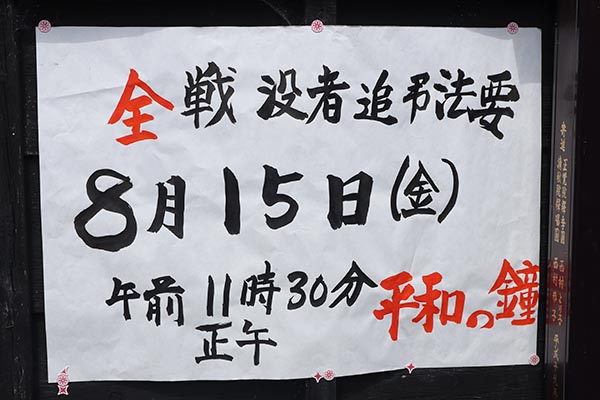

2025年8月15日 終戦の日

膳所のいくつかの寺院で11時頃より戦没者追悼の法要を営まれ、木下町の響忍寺では、正午に信徒により平和を願う鐘がならされました。今年99歳の桂さんは舞鶴で終戦の日を迎え「天皇陛下の話を聞き負けたのだと知ったものの、本当かどうか疑ったが、その翌日からB29もグラマンも飛んでこなくなり負けたことを実感した」と話されていました。

2025年7月1日 国宝

今年4月には、近畿の各地で「国宝」をテーマに開かれていた展示会のうち、大阪市美術館での作品や仏像を見に行ってきましたが、今日は映画「国宝」です。事前の評判通り上映時間3時間があっという間でした。なかでも鷺の精霊がヒトを恋し、やがて亡くなる「鷺娘」を舞うシーンは、この作品のすべてが集約されているかのようで、美しく哀しく魅入ってしまいました。映画が終わって余韻に浸りながら電源を入れた携帯に、大切な友人の死を知らせるメールがありました。

2025年7月1日 夏越

6月30日、膳所の各神社では夏越大祓(なごしおおはらえ)が行われました。1年の折り返しにあたる夏の始まりに、禍や疫病から身を守るための神事です。茅の輪くぐりもそのひとつで、さらに宮司からお祓いをうけ、名前を書いた「ひとがた」を火に入れて、念入りに禍除けをします。江戸時代には、夏はなによりも疫病や旱魃が心配でしたから、とりわけ幼い子たちのために祈ったことでしょう。今は、それに加えて災害ともいうべき暑さから身を守ることもお祈りしなければなりません。

2025年5月26日 膳所から銭湯のなくなる日

膳所で最後の銭湯「福井湯」が5月31日で廃業されることになりました。長年に亘り地域住民の健康保持と交流の場として大きな役割を果たしてきた銭湯がついに1軒もなくなります。

膳所で最後の銭湯「福井湯」が5月31日で廃業されることになりました。長年に亘り地域住民の健康保持と交流の場として大きな役割を果たしてきた銭湯がついに1軒もなくなります。

膳所焼の職人たちだけではなく、汗して働く人たちにとってはかけがえのない憩いの場であった銭湯がなくなることに寂しさがつのります。

「ひとりきりの湯で思うこともない」山頭火

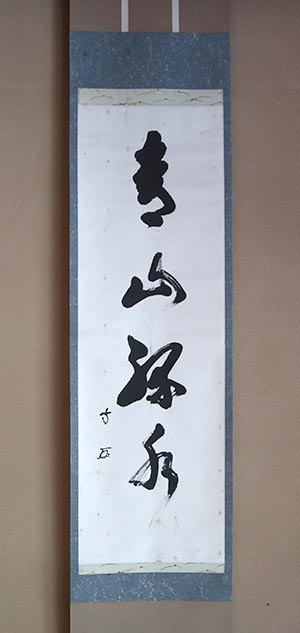

2025年5月20日 青山緑水

5月20日午後1時30分から財団の理事会を開催しました。令和6年度の事業と決算の報告、新たな理事と評議員の選任についてです。理事退任を表明された宮崎君武さんには大津商工会議所の会頭であった時から個人的にも大変お世話になりました。とりわけ大津市の中心市街地活性化のために強い信念でまちづくり会社を設立され、様々な事業に取り組まれたことに心から敬意を表します。

5月20日午後1時30分から財団の理事会を開催しました。令和6年度の事業と決算の報告、新たな理事と評議員の選任についてです。理事退任を表明された宮崎君武さんには大津商工会議所の会頭であった時から個人的にも大変お世話になりました。とりわけ大津市の中心市街地活性化のために強い信念でまちづくり会社を設立され、様々な事業に取り組まれたことに心から敬意を表します。時代は変わっても緑の山と琵琶湖は変わりません。変えなければならないことと変えてはいけないことを宮崎さんから学ばせていただきました。会議の途中、水盤にメジロのつがいもあいさつにやってきました。

2025年5月4日 祭が終わって五月晴れ

膳所の五社では春の例大祭が終わって、今日は後片付け。和田神社では、祭の余韻が残る中、役員や和加樹会会員、自治会長など約30人が神輿やテント、大提灯などをわずか1時間ほどで仕舞い終えました。写真は五社の宮司や氏子たちの集合写真と和田神社での神輿ぶり。ちなみに「わっしょい」の掛け声は『和を背負う』という意味が語源だともいわれています。文字どおり和田神社を背負う写真です。

2025年4月26日 武者人形と新緑のお庭

本日から武者人形展を開催しています。大正・昭和の貴重な武者人形とともに新緑のお庭で静かな時間をお過ごしください。

本日から武者人形展を開催しています。大正・昭和の貴重な武者人形とともに新緑のお庭で静かな時間をお過ごしください。期間5月5日まで。

笈も太刀も五月に飾れ紙幟 芭蕉

2025年4月15日 膳所焼窯元は東京へ

膳所焼窯元を訪ねて、東京からお越しになった方がありましたが、膳所焼美術館と隣り合わせだった登り窯も工房も更地になり売地の看板が出ているのを見て、がっかりされてお帰りになりました。膳所焼窯元陽炎園を引き継がれた会社は東京に移られましたので、今のところ膳所で膳所焼を焼かれる予定はないようです。

膳所焼窯元を訪ねて、東京からお越しになった方がありましたが、膳所焼美術館と隣り合わせだった登り窯も工房も更地になり売地の看板が出ているのを見て、がっかりされてお帰りになりました。膳所焼窯元陽炎園を引き継がれた会社は東京に移られましたので、今のところ膳所で膳所焼を焼かれる予定はないようです。江戸時代末期から明治時代にかけて膳所焼を復興しようとした雀ヶ谷焼も梅林焼も2代で廃窯になりましたから、継承していくことの難しさをつくづく感じています。しかし、幸いにも岩崎新定が収集した古膳所焼や山元春挙の膳所焼は美術館に引き継がれてきました。

窯元は移られましたが、美術館は残っていますので是非当館にお越しください。

2025年4月11日 うつくしきかな

MIHO美術館で開催中の春季特別展では当館所蔵の膳所光悦などが展示されています。美術館までプロムナードは八重の枝垂れ桜が満開です。展示中の書と同様にうつくしい風景に迎えられる感動はほかでは味わえないものです。是非一度お訪ねください。入場料は1,300円、期間は6月8日までです。

MIHO美術館で開催中の春季特別展では当館所蔵の膳所光悦などが展示されています。美術館までプロムナードは八重の枝垂れ桜が満開です。展示中の書と同様にうつくしい風景に迎えられる感動はほかでは味わえないものです。是非一度お訪ねください。入場料は1,300円、期間は6月8日までです。

2025年4月2日 膳所の春

膳所桜まつりが3月30日に開催。野外ステージでは今回の演奏で解散が決まっている膳所石鹿太鼓の小中学生グループ「石鹿っ鼓」が熱の入った演奏を披露し、会場は大いに盛り上がりました。演奏後も堂々とした挨拶で、子どもたちの成長には目をみはるばかりでした。また、会場では表千家緑水会膳所地区の皆さんによる野点茶会も開催され、大勢の人たちがお茶と桜を楽しんでいました。

2025年3月21日 春告げ鳥

俳句では春告げ鳥といえば鶯ですが、身近な鳥ではツバメがやってくると春が来たなと感じます。家の近くの電線に1羽見かけました。桜よりも早くツバメが春を知らせてくれています。

俳句では春告げ鳥といえば鶯ですが、身近な鳥ではツバメがやってくると春が来たなと感じます。家の近くの電線に1羽見かけました。桜よりも早くツバメが春を知らせてくれています。3月19日に公益財団法人膳所焼美術館の理事会が開催され、新年度事業や予算などの議案が審議されました。財源など運営課題は多く厳しいのですが、MIHO美術館で当館の茶道具などが展示されているのは大変光栄なことですし、当館運営の春告げ鳥になるのではと期待もしています。

2025年3月14日 桜咲く

なぎさ公園の河津桜が例年より1週間遅れて咲き始めました。なぎさ公園で建設中のたねやさんのお店も竣工式が行われ、膳所城跡公園の石鹿地蔵も冬の間に積もった落ち葉などを掃除して提灯も新しくなりました。春を迎える準備が着々と進んでいます。初花のみずにうつろうほどもなき 日野草城

2025年3月2日 ひなまつり

昨年に続いて、ひな人形展を開催中です。本日はあいにくの雨でしたが、当館と蘆花浅水荘を巡るツアーの方が12人お見えになりました。半数は県外からの方々で、おひなさまとともにお茶と膳所焼をお楽しみいただきました。

昨年に続いて、ひな人形展を開催中です。本日はあいにくの雨でしたが、当館と蘆花浅水荘を巡るツアーの方が12人お見えになりました。半数は県外からの方々で、おひなさまとともにお茶と膳所焼をお楽しみいただきました。

古雛を今めかしくぞ飾りける 虚子

2025年2月15日 ヨシ焼き

膳所地域では、毎年びわ湖の環境保全に重要な役割を果たすヨシ帯を時代に引き継ぐため、ヨシや雑草の刈取りと湖岸清掃を実施しています。刈り取った後は新芽の発芽を促すためヨシ焼きも実施。膳所の春を告げる行事にもなっています。

膳所地域では、毎年びわ湖の環境保全に重要な役割を果たすヨシ帯を時代に引き継ぐため、ヨシや雑草の刈取りと湖岸清掃を実施しています。刈り取った後は新芽の発芽を促すためヨシ焼きも実施。膳所の春を告げる行事にもなっています。

2025年2月3日 膳所焼茶の湯教室

國松理事長の肝いりで先月から膳所焼のお茶碗などを使った「膳所焼茶の湯教室」が開かれています。物忘れも多くなり、立ち上がるのもしんどく、トイレも近くなってきた高齢男子が多いのですが、茶の湯の作法を一から学ぼうと四苦八苦しています。

國松理事長の肝いりで先月から膳所焼のお茶碗などを使った「膳所焼茶の湯教室」が開かれています。物忘れも多くなり、立ち上がるのもしんどく、トイレも近くなってきた高齢男子が多いのですが、茶の湯の作法を一から学ぼうと四苦八苦しています。

「立春の茶室に正座もおぼつかず」 智骨

2025年2月2日 明日は立春

節分の夜は膳所の各神社で節分祭が斎行されますが、和田神社では、神事の後、子どもたちによる豆まきが行われ、和田神社和加樹会のメンバーが扮する鬼は子どもたちにより追い払われていました。

節分の夜は膳所の各神社で節分祭が斎行されますが、和田神社では、神事の後、子どもたちによる豆まきが行われ、和田神社和加樹会のメンバーが扮する鬼は子どもたちにより追い払われていました。このところ、琵琶湖ではワカサギやモロコがよく獲れると友人が話して帰りました。春のさざ波は命の音楽かも知れません。

「さざ波は立春の譜をひろげたり」渡辺水巴

2025年1月15日 どんど

膳所では、1月14日の夜に子どもたちが各家から集めた注連縄や門松を集めて、翌15日に河原でこれを燃やし、その火で丸餅を焼いて食べたものでした。それを「どんど」とも「どんど焼き」とも言いました。いまはそうした習慣もなくなり、神社で各家の正月飾りなどが焼かれるだけになっています。なお「どんど」の語源は青竹がはじける音とか、「どんど」の起源となった左義長で奏でられた太鼓の音に由来するともいわれています。

膳所では、1月14日の夜に子どもたちが各家から集めた注連縄や門松を集めて、翌15日に河原でこれを燃やし、その火で丸餅を焼いて食べたものでした。それを「どんど」とも「どんど焼き」とも言いました。いまはそうした習慣もなくなり、神社で各家の正月飾りなどが焼かれるだけになっています。なお「どんど」の語源は青竹がはじける音とか、「どんど」の起源となった左義長で奏でられた太鼓の音に由来するともいわれています。

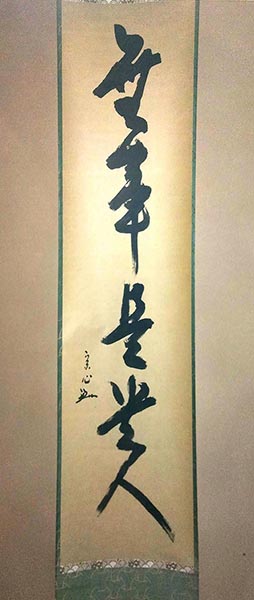

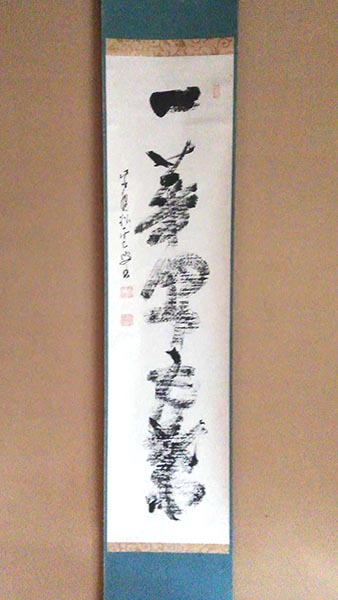

2025年1月3日 無事是貴人

あけましておめでとうございます。

あけましておめでとうございます。無事是貴人の深い意味はともかくとして、今年も一年間無事にお過ごしいただけることを願っております。

さて、令和7年の膳所焼美術館では、1月早々に膳所小学校の児童の皆さんをお迎えして茶の湯教室、2月にはひなまつり展を開催させていただきます。1月2月は土日祝日の開館となりますが、ご希望がある場合は開館させていただきますのでご遠慮なくお申し出ください。

2024年12月7日 天気村茶の湯教室修了式

これまで毎月4回開催されてきた天気村茶の湯教室も本日が修了式。「龍」の掛物や信楽焼の茶碗はいずれも子どもたちが制作したもので、稽古してきた子どもたちから保護者の皆さんにお菓子とお茶が出されると、笑顔があふれるお茶席になりました。

これまで毎月4回開催されてきた天気村茶の湯教室も本日が修了式。「龍」の掛物や信楽焼の茶碗はいずれも子どもたちが制作したもので、稽古してきた子どもたちから保護者の皆さんにお菓子とお茶が出されると、笑顔があふれるお茶席になりました。

2024年11月26日 牛乳パック立体絵馬

膳所の和田神社に氏子による手作りの立体絵馬が奉納されました。昨年は缶ビールの空き缶で制作した「龍」でしたが、今年は牛乳パック90枚とペットボトル40本で「蛇」が制作され、11月26日に奉納されました。金色に色づいたイチョウとともにぜひお楽しみください。

2024年11月20日 松風の音

本日は膳所小学校5年1組の皆さんと茶の湯教室を開催しました。お茶を点てたり、いただいたり本当に和気あいあいと楽しい茶の湯教室でした。「関坐聴松風」のお軸を掛けさせていただき、子どもたちと釜の湯が鳴る音を聞くこともできました。膳所は近江八景粟津の晴嵐で知られたところです。晴嵐とは晴れた日の山風、その風が粟津の松林を吹き抜けるときザワザワという音がしますが、そのことにも少しだけ掛けています。

2024年11月10日 秋のお茶会

秋のお茶会には約60名の皆様が日本各地からお越しくださいました。登り窯や工房がなくなったことを残念がっておられる方もありましたが、ご希望のあった25名の方々には蘆花浅水荘をご案内して、あらたな愉しみを見つけていただくことができました。ご参加いただきました皆様とお茶会のお世話をいただいた皆様には心から感謝申し上げます。

2024年11月3日 雨上がりのふれあいまつり

前日の大雨が嘘のような快晴の下、膳所ふれあいまつりが開催されました。模擬店やステージ前には大勢の方がお集りになり、最後の花火まで笑顔の絶えないイベントになりました。片付けを休んで秋の大花火 智骨

2024年11月1日 韓国伝統民画展覧会

11月1日~3日までびわ湖大津館で展示される観光伝統民画の制作者17人が当館にお越しくださいました。大津市の姉妹都市韓国亀尾市で活動される画家の皆さんだけに山元春挙の絵や焼き物に大変興味をもっていただき、日韓文化交流にも一役買うことができました。2024年10月25日 吉兆の白い鳥

瀬田川畔「あみ定」さんで、当館名誉館長岩崎世津さんの100歳をお祝いする会が開催されました。國松理事長などごく親しい人たちによる昼食会では、美術館開設時の苦労など思い出話に花が咲きました。その帰り湖畔で白化したカルガモを見つけました。白い鳥は幸運を呼ぶとも言います。岩崎世津さんと関係者にもかならずや良い知らせがもたらされることでしょう。

2024年10月23日 陽炎池

膳所焼の商標を保有する膳所焼窯元「陽炎園」は登り窯とともに工房も撤去され、跡地は更地になりました。窯元跡を訪れた方には陽炎園は他所で作陶されているのでHPをお確かめいただくようにお願いしています。

膳所焼の商標を保有する膳所焼窯元「陽炎園」は登り窯とともに工房も撤去され、跡地は更地になりました。窯元跡を訪れた方には陽炎園は他所で作陶されているのでHPをお確かめいただくようにお願いしています。窯元の名前「陽炎園」はこの地にあった陽炎池に因んで、日本画家山元春挙が命名しました。

「関こえてあはづの杜のあはずとも清水に見えし影をわするな」と読まれた陽炎池は埋められて、文字通り「あわず」の清水になっています。

参考/超意訳「せっかく逢うという名の関を越えてきたのに、逢わずという杜だなんてがっかりでしょう。でもね、逢えなくても湧き水で一息ついたら、陽炎の池とみんな呼んでる清水に私が映っていると思って元気出してね」

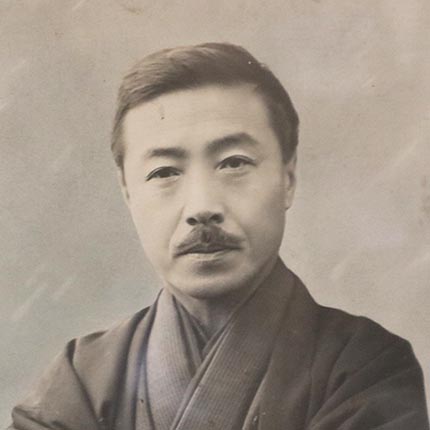

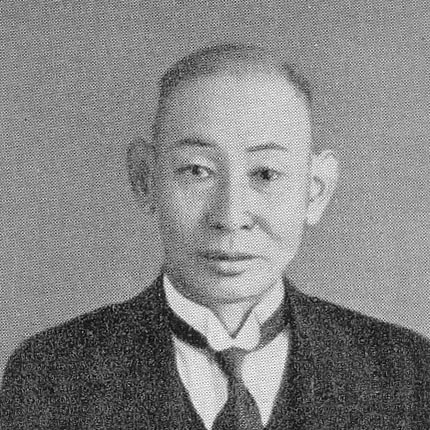

2024年10月14日 藤井彦四郎と山元春挙

五個荘の藤井彦四郎邸で藤井彦四郎と山元春挙の交流を語る催しが開かれ、彦四郎の孫にあたる勇二郎氏や当館國松理事長など関係者が出席しました。両氏からのあいさつの後には当館斎藤学芸員から春挙と膳所焼に関する講演も行われ、約40人の参加者からは彦四郎と春挙の交流や五個荘近江商人の文化的素養、膳所焼美術館に関する質問も寄せられていました。

2024年10月6日 学区運動会に千人参加

86回目となる膳所学区市民運動会が10月6日(日)、膳所小学校運動場で行われ、31自治会・約1,000人が参加。この日は30℃近くとなるとても暑い日となりましたが、綱引きや玉入れなど得点を競う町対抗戦、「パン喰い競走」や幼稚園以下の子どもたちの「よちよち競走」、高齢者の皆さんの「福拾い競走」などの競技が行われ、参加者も応援する人たちも全員の笑顔が輝いた時間でした。なお優勝自治会は一部が杉浦二区、二部は別保三丁目二区の皆さんでした。運動会いま金色の刻にいる 堀内薫

2024年9月16日 お月見会

例年名月の時期に当館で開催しているお月見会。今年は19人の方がお見えになり、新月のおいしいお料理と名月と、いいおツキあいを楽しみました。最後は滋賀あるあるの琵琶湖周航歌です。参加いただける人数に限りはありますが、ご希望の方は来年どうぞよろしくお願いいたします。「名月知っているのか移り変わりを」 名優であり俳人でもあった渥美清さんの句

2024年9月15日 放生会

当館の真南に鎮座される若宮八幡神社の祭礼放生会祭が斎行されました。鎮座する別保地域は聖域であるがゆえに殺生を禁じられたという伝承から、毎年秋には瀬田川にシジミを放流する放生会が行われます。今年は子ども神輿の渡御の後、膳所高校ボート部桟橋に関係者により放流が行われました。

2024年9月9日 藤井彦四郎

今では、スキー毛糸をご存じない方も多いと思いますが、五個荘の豪商藤井彦四郎が創業した化学繊維の会社です。その藤井彦四郎が日本画家山元春挙と竹馬の友であったことは、さらに知られていないでしょう。10月13日には二人の関係だけではなく近江商人と膳所のつながりなど藤井彦四郎と山元春挙のご子孫を交えてセミナーを開催します。是非お越しください。

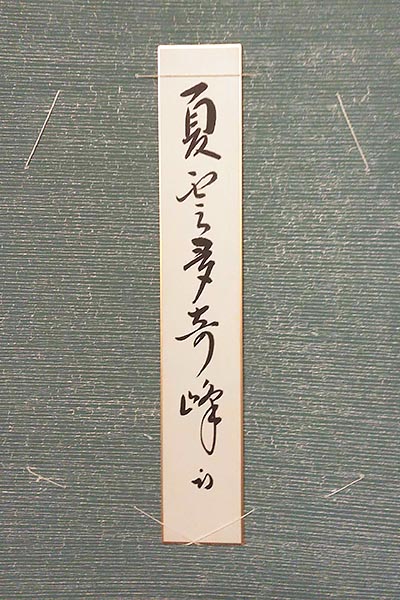

2024年9月7日 夏雲多奇峰

暦の上ではもう秋のはずですが、入道雲が湧きたち、あいかわらずの暑さです。本日は当館前館長松浦さんの歴史セミナーが開催され、およそ20人の方がお見えになりました。テーマが「紫式部と大津」ということもあり女性の方が多かったようです。お話は紫式部の生い立ちから大津とのかかわりまで、知らない話の連続でした。松浦さんの用意していただいた系図がなければ整理して考えられないほど平安時代の登場人物の関係は複雑であることがよくわかりました。

暦の上ではもう秋のはずですが、入道雲が湧きたち、あいかわらずの暑さです。本日は当館前館長松浦さんの歴史セミナーが開催され、およそ20人の方がお見えになりました。テーマが「紫式部と大津」ということもあり女性の方が多かったようです。お話は紫式部の生い立ちから大津とのかかわりまで、知らない話の連続でした。松浦さんの用意していただいた系図がなければ整理して考えられないほど平安時代の登場人物の関係は複雑であることがよくわかりました。

2024年8月24日 地蔵盆とウリハッキョマダン

地蔵盆は京滋と大阪の一部に残る習わしです。地蔵菩薩の縁日の日に子どもたちと一緒に遊び食事をする、いわばクリスマス会のようなものです。コロナで一時期どこの町内でも自粛していましたが、今年ぐらいから少しずつかつてのような取り組みが再開されています。木下町では昼間にスイカ割りをしていました。同じ木下町の朝鮮初級学校では、多文化共生を目的としたイベント「ウリハッキョマダン」が校庭で開催され、多くの子どもたちでにぎわっていました。猛暑とはいえ、子どもたちの声が聞こえる夏はいいものです。

2024年8月16日 夏まつり

和田神社では、夏のお祭り「千灯祭」が開かれました。午後5時から子ども神輿が町内を練り歩いた後は境内で縁日、午後7時の神事の際には境内は子どもたちでいっぱいになりました。

和田神社では、夏のお祭り「千灯祭」が開かれました。午後5時から子ども神輿が町内を練り歩いた後は境内で縁日、午後7時の神事の際には境内は子どもたちでいっぱいになりました。

2024年7月29日 ドイツ青年茶の湯体験

日独スポーツ少年団交流事業の一環で大津にお越しのドイツ青年6人が膳所焼美術館へお越しになり、茶の湯体験をしていただきました。館長から茶の湯の席のマナーなどを聞いた後、山本さん斎藤さんの指導でお茶のいただき方や点て方を体験し、最後は館長から似顔絵のプレゼントを行いました。なお、最近ではドイツでもお抹茶が抹茶ラテとしてよく飲まれているそうです。

2024年7月28日 麦湯で夏を乗り切る

神前で塩分たっぷり効かせた麦茶を沸かしてふるまう麦湯祭が和田神社で執り行われました。神事の前には氏子の皆さんにより境内の草引きや神輿蔵の虫干しも行われ、地球熱帯化の夏を乗り切る準備を始めています。

神前で塩分たっぷり効かせた麦茶を沸かしてふるまう麦湯祭が和田神社で執り行われました。神事の前には氏子の皆さんにより境内の草引きや神輿蔵の虫干しも行われ、地球熱帯化の夏を乗り切る準備を始めています。

2024年7月21日 今年の風鈴祭はパリカラー

和田神社(大津市木下町7)では、風鈴の涼やかな音で新型コロナウイルスなどの疫病を鎮めるため、アサガオが咲く神社の参道や境内に440個の風鈴を吊り下げ、風鈴の祭事を開催しています。風鈴には風と共に運ばれてくる邪気を払うとされており、和田神社ではご参拝の方や旧東海道を歩く方々が、アサガオとともに風鈴の音を楽しんでいただき、心も体もリフレッシュしていただけたらとのことです。なお、拝殿にはパリ五輪に合わせ白赤青の風鈴も吊り下げています。風鈴祭は7月21日(土)から8月20日(火)まで開催の予定。土日にはライトアップも行われます。

神社では風鈴に願い事を書いて付ける短冊を1枚300円で授与しています。短冊は8月20日に風鈴の祭事が終了後神社でお焚き上げされます。 詳しくは和田神社社務所(電話077-522-2057)まで

2024年7月7日 七夕の日にコンサート

箏とピアノ、メゾソプラノの3人によるグループ「万華響」のみなさんが、当館でコンサートを開催されました。暑い日にもかかわらず参加された約40人のお客様は最後まで音楽とお茶やお菓子で、七夕の日を楽しまれました。

2024年7月6日 切り絵で膳所の歴史散歩

本日から7月14日(日)まで膳所歴史資料室で膳所の風景などを切り絵で表現した作品展が開催されます。作者の谷川博己さんは膳所お住まいで、これまでも膳所の社寺などを切り絵作品として制作してこられましたが、今回は膳所の暮らしや物語をテーマとして制作されました。入場無料。

2024年6月30日 茅の輪くぐり

最近は膳所の各社でも茅でできた丸い輪をくぐって、無病息災を願う「茅の輪くぐり」が夏越の大祓に行われるようになりました。スサノオノミコトを助けた蘇民将来に因むものですが、茅は止血剤としても使われていましたから、疫病除けにも効能があるとされたのでしょう。

最近は膳所の各社でも茅でできた丸い輪をくぐって、無病息災を願う「茅の輪くぐり」が夏越の大祓に行われるようになりました。スサノオノミコトを助けた蘇民将来に因むものですが、茅は止血剤としても使われていましたから、疫病除けにも効能があるとされたのでしょう。

2024年6月29日 五月晴れ

陰暦5月、梅雨の晴れ間のことを五月晴れといいます。雨がやんで雲間から日が差し込むときは嬉しいのですが、湿度が高くムッとする暑さも感じますから、スカッとした青空をイメージした五月晴れとはかなり違っています。そんな天気の下、NPOこどもネットワークセンター天気村さんが茶の湯講座を開かれました。6月22日の第1回の講座では当館の國松理事長も参加され、茶の湯の所作よりももっと大事なこと、「仲良くなる」ことを体験していただき、梅雨空の下、子どもたちの笑顔は快晴でした。今後月1回のペースで4~5回講座が開かれます。

2024年6月20日 登窯解体工事

当館に隣接する有限会社陽炎園では、地震による倒壊のおそれがあるとして、50年以上使われていなかった登窯を解体し、併せて膳所焼製陶工場も取り壊されます。工事期間中は十分安全と騒音には考慮されるとのことですので安心してお越しください。なお工事期間は6月25日から8月8日までを予定されており、日曜日は工事をされません。

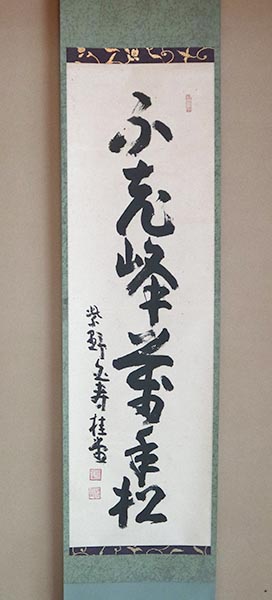

2024年6月10日 不老峰万年松

本日は公益財団法人膳所焼美術館の評議員会でした。評議員会はいわば諮問委員会のようなもので理事が進めてきた事業などを専門的立場から指導審査する機関です。理事長や専務理事から事業の取り組み状況や財政事情について説明があった後、評議員のお一人からは膳所小学校児童の茶の湯体験事業に評価いただくとともに、HP上でのハングルによる案内にあわせての事業の提案などがありました。また東京からお見えいただいた評議員の方からはその他の案件として、膳所焼窯元陽炎園の登り窯撤去の事情や跡地利用について丁寧な説明がなされました。

本日は公益財団法人膳所焼美術館の評議員会でした。評議員会はいわば諮問委員会のようなもので理事が進めてきた事業などを専門的立場から指導審査する機関です。理事長や専務理事から事業の取り組み状況や財政事情について説明があった後、評議員のお一人からは膳所小学校児童の茶の湯体験事業に評価いただくとともに、HP上でのハングルによる案内にあわせての事業の提案などがありました。また東京からお見えいただいた評議員の方からはその他の案件として、膳所焼窯元陽炎園の登り窯撤去の事情や跡地利用について丁寧な説明がなされました。

「不老峰万年松」は大徳寺509世住持桂堂紹昌が99歳の時に書かれたものです。財政的には厳しい膳所焼美術館ですが評議員の皆様のお知恵も借りながら、次代に引き継いでいけることを願って掛けています。

2024年5月20日 柳絮

山は生き生きとした若葉の色に、波の穏やかな湖水は小魚が見えるほど透明です。膳所城跡公園のアカメヤナギの種が風に運ばれて湖面に落ちています。敗戦時、旧満州から引き揚げる途中、亡くなった幼い子をヤナギの木の下に埋めて帰ったという話を伺ったことがあります。風に飛ぶヤナギの種をみるたびその話を思い出します。

山は生き生きとした若葉の色に、波の穏やかな湖水は小魚が見えるほど透明です。膳所城跡公園のアカメヤナギの種が風に運ばれて湖面に落ちています。敗戦時、旧満州から引き揚げる途中、亡くなった幼い子をヤナギの木の下に埋めて帰ったという話を伺ったことがあります。風に飛ぶヤナギの種をみるたびその話を思い出します。

今日は決算報告に関する理事会があり、監事の方からは財政的に厳しい中、スタッフの方々は新しい企画などよくやっているとねぎらいの言葉をいただきました。

26日は春のお茶会を開催しますが、是非今日のようなお天気であることを願っています。

2024年5月14日 ハングルでようこそ

これまで外国からお尋ねの方々のために、英語での案内をしてまいりましたが、膳所にお住まいの峯尾さんと姜先生、アクアシステム堀口さんのご協力を得て、ハングルでの案内もさせていただくようになりました。日本の陶器は中国だけではなく韓国からも大きな影響を受けています。また柚子茶をはじめ韓国には伝統的なお茶文化がありますが、日本にはお抹茶という味わい方もあります。当館にてお確かめいただき相互理解につながればと願っています。

これまで外国からお尋ねの方々のために、英語での案内をしてまいりましたが、膳所にお住まいの峯尾さんと姜先生、アクアシステム堀口さんのご協力を得て、ハングルでの案内もさせていただくようになりました。日本の陶器は中国だけではなく韓国からも大きな影響を受けています。また柚子茶をはじめ韓国には伝統的なお茶文化がありますが、日本にはお抹茶という味わい方もあります。当館にてお確かめいただき相互理解につながればと願っています。

2024年5月4日 祭が終わって

木下町に引っ越してこられた食堂「恐竜や」さんの軒下で、燕が引っ越しを祝うかのように子育て中です。4月27日から本日まで当館で開催いたしました武者人形展には、大勢の皆様がお越しいただきました。新聞等でも報道していただいたおかげだと思いますが、ささやかな催しでもこうした取り組みを通じて、少しでも当館のことを知っていただけるよう努力してまいります。

2024年5月12日 燕雀相賀

膳所5地区の氏神様の神輿渡御が行われる膳所五社祭はすばらしいお天気に恵まれて無事斎行されました。各社少しづつ神輿の担ぎ手も増えてきており、近い将来トラックではなく人が担いで渡御する日が来るかもしれません。その一方でこれまで五社の巡行の際に石鹿太鼓を奉納していただいた小学生の太鼓グループ「石鹿っ鼓」が今回のお祭りでの奉納演奏で解散することになりました。太鼓を継承してくれる子どもたちがいなくなることが心配なお祭りでもありました。写真は五社巡行、和田神社神輿、石鹿っ鼓最後の演奏

2024年4月25日 武者人形展

4月27日から武者人形展をはじめます。当館所蔵の大正昭和の武者人形と当館にお寄せいただいた人形などを展示しております。露地庭の新緑とともにお楽しみください。

4月27日から武者人形展をはじめます。当館所蔵の大正昭和の武者人形と当館にお寄せいただいた人形などを展示しております。露地庭の新緑とともにお楽しみください。期間4月27日(土)~5月12日(日)

ただし4月30日と5月7日は休館します。

乱好む太刀にあらずと飾りけり 青畝

2024年4月20日 たんぽぽ

膳所歴史ガイドクラブという立場で、第2回「膳所の木々を訪ねて」という催しを茶臼山で実施しました。樹木医の山井木綿子さんから説明を受けながら参加者12人は公園内をゆっくりと散策。新緑と好奇心を満たしてくれるお話と清々しい空気、楽しいまちあるきになりました。その中で茶臼山のタンポポは日本タンポポだと知りました。しかも群生しています。西洋タンポポとばかり思いこんでいた自分が恥ずかしくなりました。

膳所歴史ガイドクラブという立場で、第2回「膳所の木々を訪ねて」という催しを茶臼山で実施しました。樹木医の山井木綿子さんから説明を受けながら参加者12人は公園内をゆっくりと散策。新緑と好奇心を満たしてくれるお話と清々しい空気、楽しいまちあるきになりました。その中で茶臼山のタンポポは日本タンポポだと知りました。しかも群生しています。西洋タンポポとばかり思いこんでいた自分が恥ずかしくなりました。

2024年4月15日 粟津御供

日吉大社山王祭では、4月14日七基のお神輿の船渡御が行われ、膳所の五社による湖上でのお供えが行われます。これを粟津御供(ごく)と呼び中世より続く習わしです。当日は膳所の五社の役員宮司と当番宮の役員が朝からの大祭に参列し夕刻の船渡御に船で参加しますが、船上のため関係者以外は見られないのが残念です。

2024年4月8日 入学式

膳所小学校で一年生108人の入学式が執り行われました。校長先生や来賓からの「おめでとう」の言葉に大きな声で「ありがとうございます」と応えてくれた1年生の皆さんに拍手も起こりました。

膳所小学校で一年生108人の入学式が執り行われました。校長先生や来賓からの「おめでとう」の言葉に大きな声で「ありがとうございます」と応えてくれた1年生の皆さんに拍手も起こりました。

「一年生あの子もこの子も家の子も」 石塚友二

2024年4月2日 鯉の季節

膳所城跡公園北の丸は連日の雨で水位が高くなり、池のようになりましたが、そこに大きな鯉がやってきて産卵を始めています。浅瀬は水温が高く卵が孵化するのも早くなるようで、カモやブラックバスなどに食べられない限りは、水がひくまでに稚魚たちは琵琶湖に帰って行けると漁師の田中さんから伺いました。

2024年3月31日 膳所桜まつり

40年以上続く「膳所桜まつり」が開催。会場となった膳所城跡公園の桜はようやく咲き始め、大勢の人たちでにぎわいました。膳所では地域団体による手作りイベントである春の「桜まつり」と秋の「ふれあいまつり」を歴史文化を大切にしながら住民のきずなを深める催しとして、これからも継承していくことにしています。

2024年3月27日 もうすぐ桜まつり

膳所桜まつりは3月31日に開催されますが、まだ膳所の桜は蕾も固く、祭の日に開花しているのか心配です。例年開花時期が早くなっていることから今年は開催の日を早めたのですが、どうなるのでしょう。気になって膳所城跡公園へ行ってみたら、たくさんのメジロが桜の木に集まっていました。もうすぐ開花するのかもしれません。なお写真はまだ散っていないカワヅサクラとメジロです。

膳所桜まつりは3月31日に開催されますが、まだ膳所の桜は蕾も固く、祭の日に開花しているのか心配です。例年開花時期が早くなっていることから今年は開催の日を早めたのですが、どうなるのでしょう。気になって膳所城跡公園へ行ってみたら、たくさんのメジロが桜の木に集まっていました。もうすぐ開花するのかもしれません。なお写真はまだ散っていないカワヅサクラとメジロです。

初花も落ち葉松の芽もきのふけふ 富安風生

2024年3月19日 理事会開催

令和6年度の事業計画と予算を協議する理事会を開催いたしました。

令和6年度の事業計画と予算を協議する理事会を開催いたしました。会議では、より地域との連携を深め子どもたちに茶の湯文化を広めるなど5年度事業の成果を踏まえた事業計画とそれに基づく予算案が承認されました。質疑では監査委員から5年度の取り組みを評価していただくとともに、2025年国スポ障スポに大津を訪れる方たちへの広報活動についてもご指摘がありました。また膳所焼窯元陽炎園さんからは陽炎園のHPに記載している通り、地震による崩落の危険がある登り窯は解体し、更地にしたうえで今年中をめどに他所に移転し、より付加価値と芸術性の高い膳所焼の生産を継続発展させるとの趣旨の報告がありました。

なお、お茶やお菓子の値段が上がっておりますことから、本年4月より入館料を100円値上げさせていただきます。大変恐縮ですがなにとぞご理解賜りますようよろしくお願いいたします。

落ちざまに水こぼしけり花椿 芭蕉

2024年3月13日 雛納め

3月9日まで開催いたしました「ひな祭り展」には10日間で110人のお客様がお見えになりました。東近江の向様、膳所の峯尾様はじめご協力賜りました方々に厚くお礼申し上げます。なぎさ公園のカワヅサクラも満開となり、本格的な春も目前です。当館にも少しずつお越しいただく方の数が増えてまいりました。

3月9日まで開催いたしました「ひな祭り展」には10日間で110人のお客様がお見えになりました。東近江の向様、膳所の峯尾様はじめご協力賜りました方々に厚くお礼申し上げます。なぎさ公園のカワヅサクラも満開となり、本格的な春も目前です。当館にも少しずつお越しいただく方の数が増えてまいりました。雛納め惜しめば又も人集ふ 稲畑汀子

2024年3月2日 膳所火まつり

朝からヨシ刈りした北の丸のヨシ焼きをして、午後からは火まつりの準備。夜はずいぶんと冷え込みましたが大勢の方がお見えになってステージでの演奏や富多汁、60束のヨシたいまつなど「膳所はようやるわ。」と友人からのお褒めの言葉です。

2024年2月28日 ひなまつり

3月1日から広間にて江戸時代後期の古今雛から昭和のひな人形までを展示いたします。あわせて今年百歳を迎える当館名誉館長岩崎世津の書画の展示も行いますので、ぜひお越しください。

3月1日から広間にて江戸時代後期の古今雛から昭和のひな人形までを展示いたします。あわせて今年百歳を迎える当館名誉館長岩崎世津の書画の展示も行いますので、ぜひお越しください。雛飾り終えし夜の更け霰かと言いて過行く道の声する(宮柊二)

2024年2月16日 お茶会って「仲良く飲めばいいんやな」

琵琶湖岸なぎさ公園のカワヅサクラの蕾がうっすらと赤くなり始めています。今年はいつもより早く咲くかもしれません。昨日で膳所小学校5.6年生全員の茶の湯教室が終了しました。山本先生のお点前の時はシーンと集中していてもお茶をいただくときは笑い声が絶えず、子どもたちも茶の湯を楽しんでいるのがよくわかりました。

琵琶湖岸なぎさ公園のカワヅサクラの蕾がうっすらと赤くなり始めています。今年はいつもより早く咲くかもしれません。昨日で膳所小学校5.6年生全員の茶の湯教室が終了しました。山本先生のお点前の時はシーンと集中していてもお茶をいただくときは笑い声が絶えず、子どもたちも茶の湯を楽しんでいるのがよくわかりました。参加した児童の一人は「お茶会って足ちょっとしびれたけど、仲良く飲んだらええって分かった」と感想を聞かせてくれました。

2024年2月10日 一華開五葉

本日は定例役員会。令和5年度の事業報告と3月1日から開催の「昔と今のお雛様展」および「岩崎世津100歳の書画展」について協議。公益財団法人として欠かせない地域連携については、子どもたちを対象とした茶の湯教室やセミナーなど5年度事業でかなり積極的に展開できたと評価しているが、3月開催予定の理事会にて理事の皆さんのご意見をうかがう予定。

本日は定例役員会。令和5年度の事業報告と3月1日から開催の「昔と今のお雛様展」および「岩崎世津100歳の書画展」について協議。公益財団法人として欠かせない地域連携については、子どもたちを対象とした茶の湯教室やセミナーなど5年度事業でかなり積極的に展開できたと評価しているが、3月開催予定の理事会にて理事の皆さんのご意見をうかがう予定。広間のお軸は達磨大師の「一華開五葉」。日々の努力の積み重ねさえあれば自然と花は開き実は結ぶとの自戒の意味も込めて。

2024年2月3日 鬼は外

節分祭が行われた和田神社では、もちつきや子どもたちによる豆まきが行われました。和田神社氏子会「和加樹会」が扮した鬼に驚いて泣く子もいてにぎやかな節分の夜です。節分には柊にイワシの頭を刺した厄鬼除けが家々の門口に挟んでいましたが、もう見かけなくなりました。

2024年2月1日 源氏窓

膳所の和菓子屋店「亀屋広房」さんでは、石山寺源氏の間をかたどった和三盆「源氏窓」を販売しておられます。本日の膳所小学校茶の湯教室ではNHK大河ドラマ「光る君へ」にちなんで「源氏窓」をお出ししました。今回も膳所小学校5年生の皆さんは、しずかにそして仲良く茶の湯を楽しんでいただきました。なによりも大きな声で何度も「ありがとうございました」と言っていただき、教えなくても和敬清寂の心を理解されていると感激しました。

2024年1月19日 膳所小茶の湯教室

本日から4日間、6回にわたって膳所小学校5年生6年生217人を対象に茶の湯教室を開催いたします。初回の19日には5年2組と3組の児童と先生が参加され、館長から膳所の歴史や茶の湯のマナーなどのお話の後、お茶の点て方やいただき方を実習しました。参加した児童からは「お茶もお菓子もおいしかったし、点てるのがおもしろかった」「膳所の歴史も膳所焼のことも知ることができた」「クロモジのいい匂いがよかった」などの感想がよせられました。次回は25日午後に開催されます。

2024年1月12日 万年青のように

令和6年最初の役員会を開催。会議では3月のお雛様の展示にあわせて名誉館長岩崎世津さんの100歳の書画展を行うことや春のお茶会について協議しました。また役員会の後には、1月19日から4回に分けて開催する膳所小学校茶の湯教室について膳所小学校の先生方と打ち合わせを実施、いずれも将来の当館にとって大切な話し合いばかりです。縁起がいいとされる万年青のように、これからも元気に当館の運営を進めてまいります。

令和6年最初の役員会を開催。会議では3月のお雛様の展示にあわせて名誉館長岩崎世津さんの100歳の書画展を行うことや春のお茶会について協議しました。また役員会の後には、1月19日から4回に分けて開催する膳所小学校茶の湯教室について膳所小学校の先生方と打ち合わせを実施、いずれも将来の当館にとって大切な話し合いばかりです。縁起がいいとされる万年青のように、これからも元気に当館の運営を進めてまいります。

2024年1月1日 蛟龍雲雨

あけましておめでとうございます。

あけましておめでとうございます。昨年は春と秋のお茶会やハガキ絵展、セミナー、子ども茶の湯教室など多くの事業に大勢ご参加いただきました。今年は龍の年。琵琶湖から飛び出した龍の子どもが天空を舞うように、さらなるご来館者の増加に努めてまいりたいと存じます。また、当館ゆかりの方々にも大きな幸運とチャンスが訪れる年であることを願っております。

なお今年の1月・2月は土日祝日のみの開館としておりますが、あらかじめお申し出いただいた場合には開館させていただきますのでよろしくお願いいたします。

写真は和田神社に奉納されているアルミ缶製立体絵馬と膳所焼茶碗です。